歯周病は必ずかかるわけではありませんが、国民の3人に2人は歯周病になっていると言われています。 歯周病の原因として、細菌因子(歯と歯ぐきの境界をポケットと呼びますが、ポケット周辺やポケット内の細菌、プラーク)、環境因子(喫煙、ストレス、薬物等)、宿主因子(患者さん自身の体質、全身疾患等)が関係すると考えられています。

歯周病治療

歯周病について

歯周病とは

また、非常に特殊ですが、遺伝子が関与する(予防が難しい)歯周病も報告されていますので、心配であれば歯周病専門医を受診されることをお勧めします。

歯周病の原因はプラークです。プラーク(デンタルプラーク)とは、口の中の、主に歯に付着した細菌の塊と考えておくと良いでしょう。白色から黄白色の軟性の物質で、20%が有形成分で、非常に多くの細菌とその産生物を含んでおり、残りの80%は水分です。

プラークは、バイオフィルム(排水溝のヌメリのようなもの)の状態で歯に強く付着しており、口をゆすいだりしただけでは取り除けません。また、うがい薬やマウスウォッシュの有効成分(薬剤)はバイオフィルムの内部まで浸透するのが難しいため、歯間ブラシや歯ブラシによって物理的にはがすことが必要です。

歯周病と全身疾患

歯周病の大きな特徴は慢性炎症(持続的な炎症)です。歯周病による慢性炎症が原因となって起こるからだの病気には様々なものがあることがこれまでの研究でわかってきています。

歯周病との関連が挙げられているものには糖尿病、誤嚥性肺炎、心筋梗塞・動脈硬化症、早産・低体重児出産、アルツハイマー病、がんなどがあります。

とくに、糖尿病との関連は深く、糖尿病が歯周病を悪化させ、重度の歯周病が糖尿病を悪化させることがあります。

また、歯周病治療により糖尿病の状態がわずかに改善することも報告されています。

歯肉炎と歯周病の

症状・原因・治療法

歯肉炎

歯茎(歯肉)に炎症が起こって腫れている状態です。

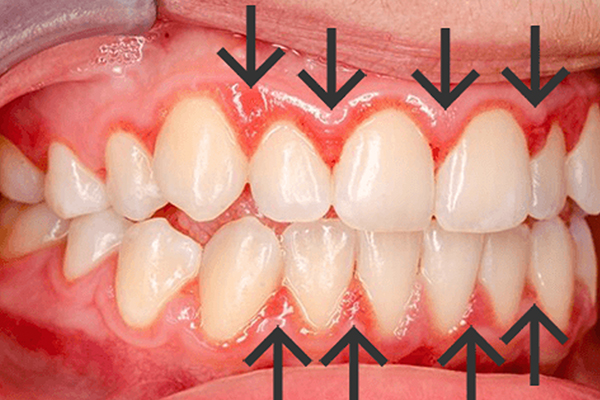

矢印の部分の歯茎が腫れてます。

| 歯肉炎の症状 | 歯茎が腫れる場合も程度があって、歯茎が少し腫れて赤くなる場合は歯肉炎という状態です。 腫れに加えて、歯茎から血が出ることもあります。歯茎がむずかゆい感じもします。特に奥歯は歯ブラシが届きにくいため歯垢がついたままになって、そこにばい菌が住み着き、歯肉炎を起こすことが多いです。 |

|---|---|

| 歯肉炎の原因 | 歯の表面や、歯と歯の間、歯と歯茎の間にたまった歯垢の中にいるばい菌が原因で歯茎に炎症が起こって腫れを引き起こしているものです。また、虫歯で大きな穴が開いたままになってるとそこに食べかすが入り、歯茎を圧迫して腫れることもあります。ばい菌の数が多い場合はもちろんですが、体調が悪く身体の免疫力が落ちてる時は、ばい菌に身体が負けてしまって歯肉炎を起こして歯茎が腫れることもあります。 |

| 治療法 | 基本的には、歯肉炎は歯肉(歯茎)という軟組織に限局した炎症なので、歯垢や歯石を取ったうえで、歯磨きを上手にすれば腫れがひいて治ります。歯磨きの仕方はプロの歯科衛生士がご説明します。 歯茎の炎症が収まれば、出血も治ります。(歯肉炎が進行すれば、歯を支えてる骨まで溶けてしまい、いわゆる歯周病、昔で言う歯槽膿漏になります。)虫歯の穴が原因の場合は虫歯の治療を行います。そして、再発させないためには確実に歯磨きをすることと定期的に歯科医院で健診を受けて歯垢が形成するバイオフィルムや歯石を取ることが大事です。 |

歯周病

歯肉炎から歯周病への病状の進行している状態です。

歯茎がかなり腫れ、痛みは出る時も出ない時もあります。

| 歯周病の症状 | 歯茎がかなり腫れて赤くなり、歯ブラシを軽く当てただけでも出血したり、歯茎を押すと膿が出ることもあります。口臭もします。また、歯周病のばい菌が歯を支える骨も溶かすため、歯がグラグラしてきます。痛みは出る時も出ない時もあります。歯肉炎の症状よりも大分きつい感じです。歯周病特有の口臭がする時もあります。 |

|---|---|

| 歯周病の原因 | 歯肉炎が進行して、歯と歯茎の間(歯周ポケット)にいるばい菌によって、歯茎に強い炎症を起こして腫れたり、痛みや出血が起こったり、骨を溶かしたりします。 |

| 治療法 | 歯周病治療でまず行うのが歯ぐきの検査(歯周組織検査)です。歯周ポケットの深さを測り、腫れや出血の有無を調べます。そして、バイオフィルム(プラーク・歯垢)や歯石の除去を行い。その後、適切な期間をおいて再検査を行い、かなり重度の歯周病で改善がみられない場合は歯周外科手術を行うこともあります。 |

歯周病治療について

治療の流れ

-

口腔内写真の撮影・

レントゲン写真撮影・歯型作成 最初に、現状の状態の記録として、お口の中の撮影を行います。そして、骨の状態を診るために、レントゲン撮影、そしてかみ合わせを確認するために歯型を取ります。

-

歯ぐきの検査

(1回目) 歯と歯ぐきの間のすき間(歯周ポケット)の測定や、歯ぐきからの出血の程度、歯のグラグラの具合などを検査します。そして、骨の状態を診るために、レントゲン撮影、そしてかみ合わせを確認するために歯型を取ります。

-

歯のクリーニング・

歯石取り 検査データーを分析して歯周病の現状のご説明を行います。 それから歯垢が染まる薬剤を歯に塗り、歯垢が残っている部分を患者さんに診て頂き、現在している歯磨きに使っているブラシ等の道具についてご質問し、今後の改善点についてお話しします。それから歯のクリーニングを行い、歯石がある場合は取り除きます。 歯茎の腫れの原因である歯周病を治すためには、歯の表面をきれいにクリーニングしてバイオフィルム(歯垢・プラーク)、歯石のない口腔内を作り上げます。 これで初期の歯周病は治ります。

-

歯ぐきの検査

(2回目) 歯の表面のバイオフィルムや歯石がなくなった状態で、ある程度は歯周病の症状が緩和され、歯茎の腫れはおさまりますが、中等度以上の歯周病はそれだけでは治りません。そこで、再び歯ぐきの検査をします。

-

歯ぐきの中の歯石除去

2回目の検査の結果、改善がみとめられない箇所につきましては、更に丁寧に歯ぐきの中の歯の根の表面にこびりついた歯石を取る(SRP)必要があります。

-

歯ぐきの検査

(治療効果の確認) 歯ぐきの中の歯石を取って(SRP)やると、歯周病は大きく改善してきます。この処置で中等度の歯周病は治ることが多いです。治っておれば、ここからメンテナンスになります。

-

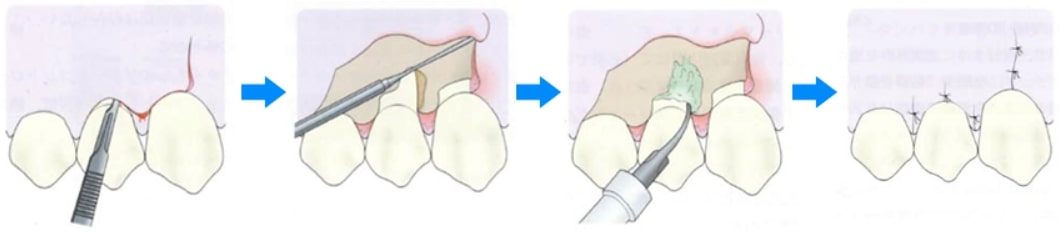

手術

(必要な場合のみ) 歯ぐきの中の歯石取り(SRP)でも、歯周病が治らない場合は、歯ぐきの手術をします。(フラップ手術と言います) このフラップ手術は、歯ぐきを切開してから歯石を取り、歯の根っこに付いた歯石を取った後、歯ぐきを元に戻して縫い合わせます。最近では、フラップ手術と合わせて歯周組織再生治療を行うケースもあります。人工の特殊な膜「GTR膜」や特殊なタンパク質を使って、歯を支える骨などの組織を再生する治療です。ただ、歯槽骨の状態によっては、行えない場合があるので、希望する場合は担当医にご相談ください。

-

メンテナンス

(定期健診) 歯みがきでは取れない汚れを歯科衛生士が徹底クリーニングしていきます。クローバー歯科では歯周病のメンテナンス治療として、PMTCと、エアフローを使用したパウダーによるバイオフィルムの除去を行っています。

歯周病症状の段階について

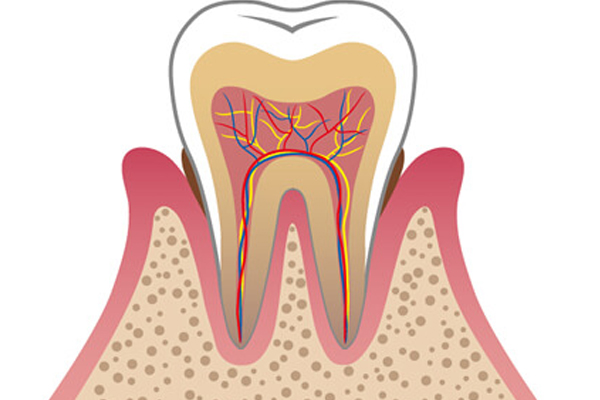

軽度歯周病

見た目

歯茎が赤くはれている。

痛み

歯ブラシで出血、冷たいものがしみることもある。

日常生活の支障

歯肉の炎症だけにとどまらず、歯槽骨と呼ばれる歯を支える骨にまで炎症が起こる場合がある。痛みが出ないことも多く、放置されがちでどんどん進行しまうので、症状が出たら歯科医院を受診がおすすめ。

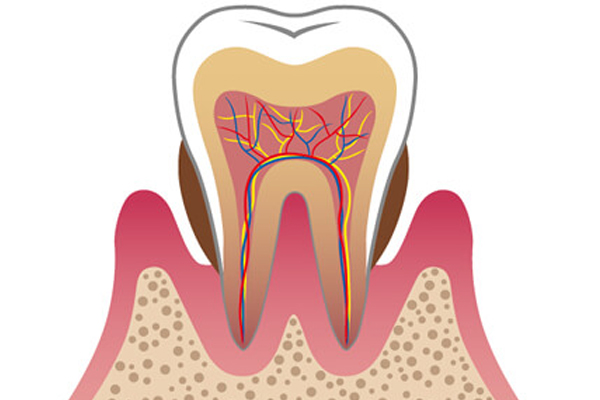

中等度歯周病

見た目

歯茎の腫れが悪化してブヨブヨとしてくる。歯茎がさがり歯が長くなったようにみえる。歯周ポケットから膿が出ることがある。

痛み

歯ブラシに時に出血が多くなったり、しみるように感じることがある。

日常生活の支障

口臭がするようになる、歯がぐらぐらするようになる。固いものを噛むときに違和感や痛みを伴う。

重度歯周病

見た目

歯茎がかなり腫れ膿や出血がひどくなる。歯茎が下がり、歯が長く見えたり歯の隙間が目立つようになる。

痛み

歯のぐらつきが激しくなり、噛むと痛みが出る。

日常生活の支障

口臭がつよくなる。歯が抜け落ちてしまう可能性がある。

重度歯周炎治療について

歯周組織再生療法とは

歯周病が進行すると、歯を支える歯周組織が破壊されます。歯周病に対して、歯周基本治療や歯周外科処置を行うことで、歯周組織の健康を取り戻すことが出来ます。

しかし、歯周組織は破壊される前の状態には戻りません。この破壊された歯周組織を再生させるのが、歯周組織再生療法です。

治療を受ける前に

歯周組織再生療法によって、健康な歯周組織を取り戻すには、数か月から1年程度の時間が必要になります。

また、歯周組織が再生する期間および程度は個人差があり、歯周病の進行具合によっても異なります。このため、治療後のスケジュールも患者さんによって異なります。

治療効果を上げるために必要なこと

- 非喫煙者であること

- 歯周病は細菌による感染症で

あることへの理解 - 自宅での正しいプラークコントロールの

実践 - 治療の一部としての歯科医院での

メインテナンスの継続

エムドゲインとGTRについて

エムドゲインとは

2002年に厚生労働省の認可を受けたエムドゲインは、歯周病で溶けてしまった顎の骨や歯根膜などの歯周組織を再生させる安全性の高い歯周組織再生療法です。

エムドゲイン・ゲルという豚の歯胚組織からつくられたタンパク質の一種を歯根の表面に塗ることで、歯が生えてくるときと同じような環境をつくり歯周組織の再生を促します。

歯周組織再生療法として、エムドゲインとGTR法という方法があります。どちらの療法も適応には条件があり、全ての方に適応するものではありません。

特にGTR法による手術は吸収性人工膜メンブレンを用いるため、エムドゲインに比べると術式が難しいです。また、メンブレンが露出するなど感染のリスクもあるため、現在ではエムドゲインのほうが多く用いられるようになっています。

エムドゲイン有効性と適応

エムドゲインの最大のメリットは、歯周病によって失ってしまった歯周組織(歯槽骨や歯根膜など)を再生させることです。

これによって、適切なブラッシングがしやすくなり、歯の周囲や根元にプラーク(歯垢)や歯石が溜まりにくくなるため、歯周病の進行や再発のリスクを低減できます。また、歯周病によって歯茎が下がり、歯が長く見えてしまうケースがあります。

この症状に対して、エムドゲインで顎の骨を再生することで、歯茎も盛り上がるため見た目の問題やむし歯のリスクが改善されます。

エムドゲイン治療の流れ

- 麻酔をして、治療部分の歯茎を切開

- 歯根面に付着したプラーク・歯石を除去

- 骨が失われた部分に

エムドゲイン・ゲルを塗布 - 切開した歯茎を縫合

- 術後1~2週間で抜糸

- 経過観察

GTR療法とは

GTR(歯周組織誘導法)は、骨がなくなってしまった部分に人工膜メンブレンを挿入することで、歯周病によって溶かされた顎の骨や歯根膜などの歯周組織を再生させる歯周組織再生療法の一種です。

一定期間メンブレンを入れておくことで、歯周組織の増殖を邪魔する歯茎の侵入を防ぎながら、歯周組織を再生します。

GTR療法の流れ

- 麻酔をして、治療部分の歯茎を切開

- 歯根面に付着したプラーク・歯石を除去

- 骨が失われた部分を

人工膜(メンブレン)で覆う - 切開した歯茎を縫合

- 術後1~2週間で抜糸

- 経過観察

重度歯周炎治療における

一般的なリスク・副作用

- 術後疼痛

- 歯肉腫脹

- 内出血

- 骨の再生が限定的

- 歯肉退縮

歯周病によくある質問

Q.他の病気が歯周病に及ぼす影響はありますか?

A.糖尿病、肥満、関節リウマチなどの慢性疾患や骨粗鬆症の場合、そしてDown症候群などの遺伝子疾患によっても、歯周病が発症または重症化しやすくなります。また、扁平苔癬や天疱瘡などの皮膚疾患や白血病、エイズなどに罹患していると、歯ぐきから出血しやすくなったり、歯ぐきに痛みがでたりすることがあります。

Q.歯周病が他の病気へ及ぼす影響はありますか?

A.重症の歯周病になることで、歯ぐきの炎症が強くなったり歯周病原菌の量が多くなると、その影響が身体の他の部分へと悪影響を及ぼし、糖尿病を悪化させたり、誤嚥性肺炎を引き起こしたりすることが報告されています。また、心筋梗塞・動脈硬化症、早産・低体重児出産、アルツハイマー病、がんなどと関連する可能性があることを示す報告もされています。

Q.歯周病にかかりやすさはあるのでしょうか?

A.遺伝的な要因もありますが、多くの場合、患者さんの口腔内の環境や清掃状態、生活習慣、全身の状態により歯周病へのかかりやすさが変わってきます。 歯並びや歯肉の形が不良でプラークが沈着しやすい場合、歯ぎしりなど歯に強い力が加わるような人、さらには喫煙者なども歯周病になりやすくなります。全身的には糖尿病などのからだの病気や遺伝的因子による影響があります。また、歯周病原菌の種類と量によっても歯周病になりやすいかどうかは変わってきます。そして、これらが絡み合って歯周病のかかりやすさが決まってきます。一般に歯周病は20~30代で静かに始まっており、40歳前後に症状があらわれます。特殊な場合、10歳後半でも進行した歯周病になることもあります。

Q.歯周病にどうして煙草が悪いのですか?

A.喫煙する人は統計的に喫煙しない人よりも歯周病にかかりやすいというデータがあります。理由としては、まずタバコに含まれる化学物質が歯肉からの出血を抑えたり、歯肉を硬くすることで症状が気づきにくくなることで、歯周病がひどくなりやすいということが挙げられます。また、喫煙者は末梢の血流が悪くなるので、歯周病の治り方が悪くなることも理由の1つです。つまりタバコは歯周病になりやすくするばかりでなく、気付きにくくし、また治りにくくする原因と言えるのです。

Q.母親が歯周病にかかっていると子供にうつりますか?

A.乳幼児のお口の中に、もともと居なかった種類の細菌が母親からうつることはありますが、歯周病の原因は主にいくつもの細菌が集まってできたプラークです。たとえ母親から子供に細菌がうつったとしてもプラークの形成にはある程度の時間が必要ですので、歯磨きをしっかり行い細菌を除去し歯周病の原因となるプラークが形成されないようにすれば、お子様に歯周病がうつることはありません。

Q.一生懸命歯ブラシをしても歯周病にかかってしまうのでしょうか?

A.歯周病を予防するには歯の表面や歯と歯の間、歯と歯肉の境など、かなり行き届いた歯磨きが必要です。本人は充分磨けていると思っていても、実際には歯ブラシだけでは不十分な事がよくあります。人ごとに歯並びなどは大きく異なっていますので、各個人に合った歯ブラシや歯と歯の間の清掃用具(フロス・歯間ブラシ等)による歯磨き指導を歯科医や歯科衛生士から受けることをお奨めします。

Q.口呼吸は(歯周病に)

悪いのですか?

A.はい。口呼吸(鼻で呼吸ができず口で呼吸してしまう状態)することにより口の中が乾きやすくなり、プラークが溜まりやすくなります。また唾液による自浄作用や殺菌作用が弱くなることから口の中の細菌の活動性を高めるなど、悪影響があります。

Q.歯ぎしりが歯周病の原因になるのでしょうか?

A.歯ぎしりが歯周病の直接の原因となることはありません。しかし、すでに歯周病になっている人が歯ぎしりやくいしばりをしていると、強い力が歯や歯を支える組織に加わり、その人の歯周病をより進行させることがあります。歯ぎしりやくいしばりがある場合は、お近くの歯医者さんに相談される事をお奨めします。

Q.噛み合わせが悪いと歯周病の原因になるのでしょうか?

A.噛み合わせが悪いことにより、一部の歯に不自然な強い力が加わり、歯ぎしりと同様に、プラークによって生じる歯周病の症状を悪化させる原因になる場合があります。

Q.歯ブラシの時に出血したり、

しなかったりするのですが、どうしてですか?

A.歯ぐき(歯肉)に炎症が起きていると、食物や歯ブラシ程度の刺激でも歯肉から出血しやすくなります。ただし、歯肉に炎症があっても、歯ブラシが歯肉に当たっていない時は出血しないでしょうし、喫煙などの要因で出血しにくくなっている場合もあります。歯磨き時に出血したことに気づいたならば、早めの歯科受診をお奨めします。

Q.朝起きた時に歯ぐきに違和感があるのですが、どうしてでしょうか?

A.夜寝ている間は、唾液の分泌が少なくなるため口の中が乾燥して細菌などの刺激をうけやすくなります。実は、唾液には、お口の潤いを保ち、汚れを洗い流して細菌の繁殖を抑えるといった、口の中を清潔にして健康に保つ働きがあります。そのため、夜間に細菌が繁殖して活動性が高まることで、歯ぐき(歯肉)にとっては危険な状態となり朝起きた時に違和感が生じるのです。夜おやすみ前には、出来る限り細菌を減らす意味で歯磨きを丁寧に行いましょう。また、寝ている間に歯ぎしりを行う習慣があると、歯ぐき(歯肉)などの歯を支える組織に大きな負荷がかかるため、朝起きたときに歯ぐきやお口の周りに違和感を認める場合があります。

Q.歯ぐきがはれたような気がするのですが、しばらくすると治ります。

でもその繰り返しでだんだん歯が動いてきたりするような気がするのですがなぜでしょうか?

A.歯ぐき(歯肉)がはれたように感じるのは、おそらく歯周ポケットの中にいる細菌が原因で歯肉に炎症が起こったためと思います。歯磨きを怠り、プラークの付着量つまり細菌量が増えてしまった時や全身的な免疫力が弱まった時などに違和感(はれた感じ)や痛みといった自覚症状が現われます。そして、しっかりとブラッシングして細菌量を減少させられた時や免疫力が回復してきた時には、次第に炎症が治まってきます。ただし、はれがひいたとしても、歯周病が治ったわけではありません。きちんと治療を受けないでいると、この歯肉の炎症が慢性的になり、歯を支えている歯ぐきが緩み、骨(歯槽骨)が徐々に溶けていきますので歯の動きも大きくなっていき、歯の位置も変化してしまいます。早めに歯科医院を受診しましょう。

Q.体調が悪くなる度に歯ぐきがはれるのですがなぜでしょうか?

A.歯ぐき(歯肉)は体の中でも非常に敏感な部分です。歯肉に慢性の(緩やかに進行している)炎症があるところは、通常は痛みを感じませんが、体調を崩したときなどに免疫力が弱まってひどくはれることがあります。たとえ自覚症状がなくても、定期的に歯周病のチェックやクリーニングを受けましょう。

Q.しっかり磨いていて、歯ぐきも赤くないのに歯の根の部分の歯ぐきが赤くはれてきたのですが、どうしてでしょうか?

A.歯周病以外の原因でも歯ぐき(歯肉)が赤くはれることがあります。その原因は様々ですが、以下のような理由で炎症が拡がっていることが多いです。①歯の根(歯根)の先に膿の袋が出来ている、②歯根が割れている、③歯根のどこかに穴が開いている、④歯根の表面の部分が剥離している、などが考えられます。いずれも抜歯による治療となる可能性がありますが、早期の診断と適切な治療を行うことで歯を保存できる可能性が高まります。早めに歯科医院を受診しましょう。

Q.口臭があると家族に指摘されたので、一生懸命歯ブラシをしていますが、あまり変わりません。どうしたらいいのでしょうか?

A.自分では充分な歯磨きだと思っていても、(特にフロスや歯間ブラシを使用していないなどで)実際には隅々まで行き届いていないことはよくあります。口臭の主な原因は、歯周病が進行した場合に歯周ポケットの中にいる歯周病原細菌です。もちろん深い歯周ポケットがある場合には、フロス/歯間ブラシ・歯ブラシが届きにくくなります。早めに歯科医院を受診して、適切な歯磨きの仕方について指導を受けるとともに、定期的にご自分では届かない部分のクリーニングをしてもらいましょう。

Q.歯ぐきが下がって根が出てきたのですが、どうしてでしょうか?

A.歯ぐき(歯肉)が下がる原因は、歯周病の進行、誤った歯磨き法、かみ合わせの悪さ(歯並び)などが考えられます。また、加齢によって歯肉が下がることもあります。そのため、まず歯ぐきが下がった原因を正確に調べることが大切です(検査と診断)。歯周病の進行を抑える歯周病治療で歯肉が健康になれば、外科的な治療(歯周形成手術)を受けることで、歯肉の下りを戻すことができる可能性もあります。また、誤った歯磨きやかみ合わせの悪さ(歯並び)が原因の場合は、正しい口腔清掃法に修正したり、かみ合わせの調整や歯並びの矯正治療を受けることが効果的です。一度、歯科医院を受診して、適切な診断とアドバイスを受けられることをお勧めします。

上に戻る

上に戻る